Wieder Sonntag, wieder graues Regenwetter, wieder eine lange Schlange. Massen tummeln sich im Foyer der Schirn in Frankfurt. Auch wenn Max Hollein längst in Übersee ist, scheint sein Geist noch zu fruchten. Der ehemalige Direktor der drei großen Frankfurter Häuser – Städel Museum, Schirn Kunsthalle, Liebighaus Skulpturensammlung – hatte das Ausstellungshaus zu einer Zeit übernommen, als im finanzbewussten Frankfurt ernsthaft über dessen Schließung debattiert wurde, so menschenleer und verödet waren die 2.000 Quadratmeter des postmodernen Streifens mitten auf dem historischen Römer an manchen Tagen. Dann kam der Retter aus Österreich, verdreifachte mit neuen, marketingstarken Formaten die Besucherzahlen und katapultierte die Kunsthalle binnen einer Dekade in die europäische Liga der Institutionen zurück.

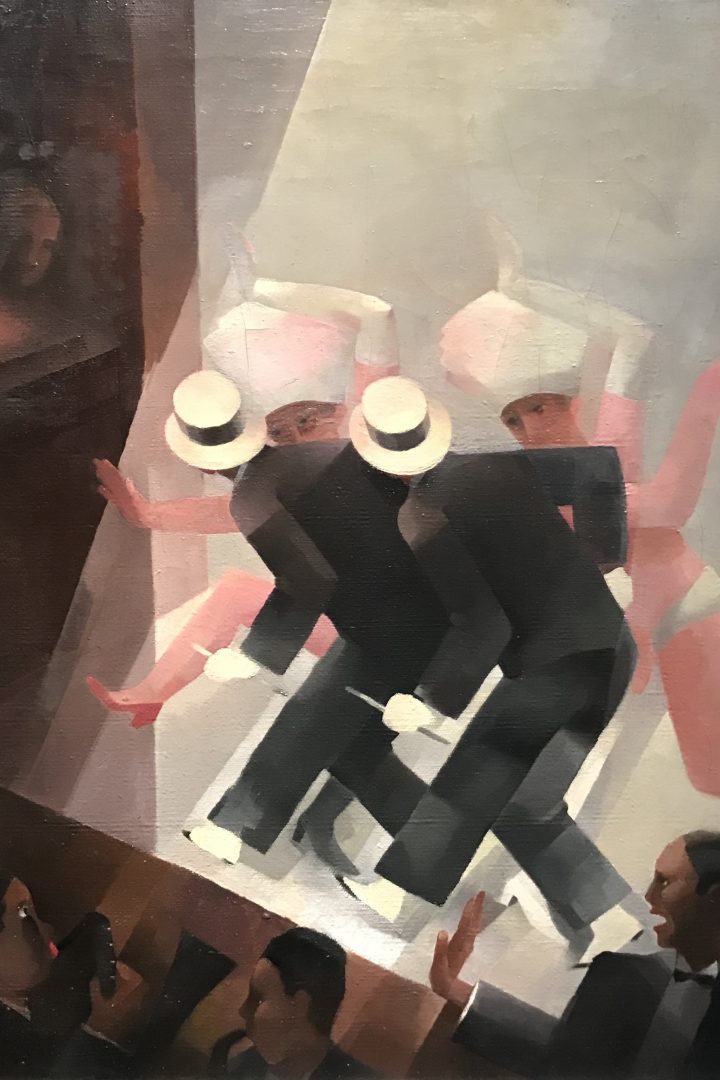

Auch die aktuelle Schau Glanz und Elend in der Weimarer Republik verspricht ein Kassenschlager zu werden. Kein Wunder, sie löffelt tief im Retrobewusstsein unserer Gegenwartskultur, die sich seit einigen Jahren an der Verklärung der 1920er Jahre labt. Ins Rollen kam die kulturindustrielle Maschinerie damals mit einer neuen, nämlich der fünften, Kinofassung von Fitzgeralds großem Gatsby. Mit ihr kam Leonardo DiCaprio und er als Prophet. Im rosa Anzug, mit Bubigrinsen und Goldlocke steckte er jedermann an mit Gatsbys Feierwut und urplötzlich ward man umgeben von den Requisiten für den Lifestyle der neuaufgelegten Roaring Twenties: Chefkoch-Cocktailrezepte, Spotify-Playlists, Zalando-Kollektionen, ein Führer durch das Berlin der 20er Jahre und zuletzt die Skyserie Babylon Berlin – für deren Untertitel keine trefflichere Formulierung als der Titel der Ausstellung hätte gefunden werden können und in der eben jener Volker Bruch die Hauptrolle eines Kriminalpolizisten spielt, welcher in Frankfurt nun durch den Audioguide zu einem spricht.

Dass die Schirn so treffsicher mit der Mode und ihren Trends kalkuliert, soll aber kein Grund zur Aufruhr sein. Die rare Kunst der 1920er Jahre fruchtet im Allgemeinen ein eher ärmlich unterrepräsentiertes Dasein, gleichermaßen scheint diese Zeit, jene unwahrscheinliche Epoche zwischen den zwei Weltkriegen, in ihrer kultur- und gesellschaftshistorischen Bedeutung wohl nie genug aufgearbeitet zu sein. Selbstverständlich geht es der Frankfurter Kunsthalle deshalb auch nicht um eine populärkulturelle Ästhetisierung von Geschichte, sie will „ein weiträumiges Panorama der Kunst und Gesellschaft in der Weimarer Republik entwickel[n]“. Entsprechend machen auch keine malerischen Werke den Auftakt der Ausstellung, sondern solche der Werbegrafik, nämlich ein Cluster historischer Wahlplakate, das einen noch vor dem ersten Saal in diese brodelnde, der Weimarer Republik wohl schon am Tage ihrer Geburt injizierte politische Angespanntheit eintauchen lässt.

Kuratorisch gegliedert ist die Ausstellung dann in neun Abschnitte, die sich jeweils angeleitet von gut bemessenen Texten unterschiedlichen Themenfeldern widmen und damit ausschlaggebende Aspekte der deutschen Gesellschaft der 1920er Jahre illustrieren sollen. Dies gelingt zweifelsohne, entlang des dicht gehängten Bilderparcours veranschaulichen sich die Ambivalenzen einer Zeit, die irgendwo zwischen technologischem Fortschritt und sozialer Probleme, zwischen politischer Repression und gesellschaftlichem Aufbruch, zwischen Kriegsverarbeitung und Eskapismus – zwischen Sozialisten, Royalisten und Nationalsozialisten oszillierte.

Dieses zutiefst widerspruchsvolle Bild hätte aber noch plastischer werden können, wenn man die Werke und ihre so frappierend differenten Erzählungen unmittelbar aufeinander losgelassen hätte. Vielleicht hätte man so – im direkten Gegenüber – Karl Hofers weltverdrossene Arbeitslose vor den Türen von Paul Grundwaldts Varieté imaginiert. Vielleicht hätte man sich gefragt, ob die androgynen Selbstbildnisse Anton Räderscheidts und Elfriede Lohse-Wächtlers von einer Neuausrichtung der Geschlechterbilder berichten, die zwar bei Teilen einer wie auch immer gearteten Elite Platz fand, nicht aber beim Gros einer Gesellschaft, wie sie Karl Völker am Halleschen Hauptbahnhof in ihrer uniformen Massenhaftigkeit ablichtet.

Während sich die Ausstellung um einen fundierten Abriss deutscher Geschichte bemüht, aber nicht in gleichem Maße um jene der Kunst, vermeidet sie derart künstlerische Dialoge stringent. Die Berechtigung eines solchen Vermittlungsinteresses steht außer Frage, es drängt sich in Frankfurt aber fast störend in den Vordergrund, was sich in einer Konzeption niederschlägt, welche die Kunstwerke zu deren Ungunsten funktionalisiert. Im Angesicht der spätestens ab halber Strecke in Monotonie abgleitenden Aneinanderreihung viel zu vieler Bilder, wobei jedes stets brav neben seinem Nachbarn und alle immer bedacht in gleichem Abstand zueinander hängen, werden die Werke zum bloßen Vehikel der Narration degradiert. Es ist ein Bilderbuch, was die Schirn hier fabriziert hat. Und weil man den einzelnen Arbeiten offensichtlich nicht genügend Aussagekraft zugetraut hat, ist es ein dickes Bilderbuch geworden.

Wäre man zynisch, so könnte man obendrein noch die Frage stellen, was dieses Buch eigentlich neues erzählt. Klar war die deutsche Gesellschaft der 1920er Jahre gespalten, waren Charleston, Koks und Sex nur die Glanzseite einer rückwärtig ziemlich dreckigen Medaille, baumelnd an den Hälsen abertausender schwerbehinderter Kriegsheimkehrer, den Sklaven in den Fabriken und Bordellen und immer mehr Nazis. Aber zeigen uns nicht bspw. Kirchners expressionistische Straßenszenen, dass es zehn Jahre zuvor, noch vor dem ersten Weltkrieg, in Berlin schon ganz ähnlich aussah? Letze Frage ist natürlich besonders zynisch, weil die Protagonisten der 20er-Jahre-Kunst sich in ihrem distanziertem Gestus zumindest stilistisch vom leidenschaftlich der Subjektivität und ihrem Empfinden frönenden Expressionismus der Vorkriegszeit abgrenzen wollten.

Solche stilgeschichtlichen Aspekte werden von der Schirn aber eigentlich gar nicht bearbeitet, sodass bei der Werkauswahl manchmal die Grenzen etwa zum Expressionismus zu fließend gefasst worden sind. Derweil werden die Insignien der Neuen Sachlichkeit – eine stark grafisch gefärbte Malweise, überaus präzise Linienführung, eine häufig flächige Raumkonstellation, ausdrucksstarke Mimiken und Gestiken, die das Motiv zum Grotesken und Satirischen übersteigern können – wirklich eindrücklich bei Georg Scholz oder auch Carl Grossberg, der diesen Stil auf Industriearchitekturen anwendet. Letzterer zählt zu den persönlichen Neuentdeckungen, mit denen die Schirn Freude macht, weil sie kaum allzu ausgeleierte Namen präsentiert. Dazu gehört auch Franz Radziwill, der mit seinen mystischen, mit bezaubernder Bedrohlichkeit aufgeladenen Landschaften begeistert.

Es ist (kunsthistorisch) interessant zu sehen, wie bei Radziwill die Trennschärfe zu anderen Stilbegriffen wie dem des Magischen Realismus verwischt. Das macht darauf aufmerksam, dass sich formale Parallelen zwischen Surrealismus und Neuer Sachlichkeit zeigen. Aber auch solche Verwandtschaften bleiben in der Ausstellung außen vor, sodass man sich vor Radziwill nur sehnend an die Arbeiten des Niederländers Carl Willink erinnert, der hier für die großartige holländische Sachlichkeit genannt werden soll. Zu den Vermisstmeldungen: Sofern es den Machern von Glanz und Elend in der Weimarer Republik um ein enzyklopädisches Geschichts- und Gesellschaftsporträt ging, wo sind dann die karikierenden Aquarelle Georg Grosz‘ – und wo ist eigentlich Dix?

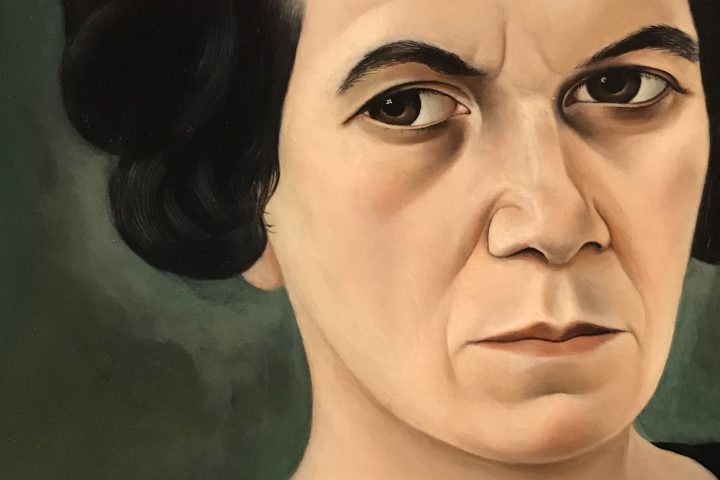

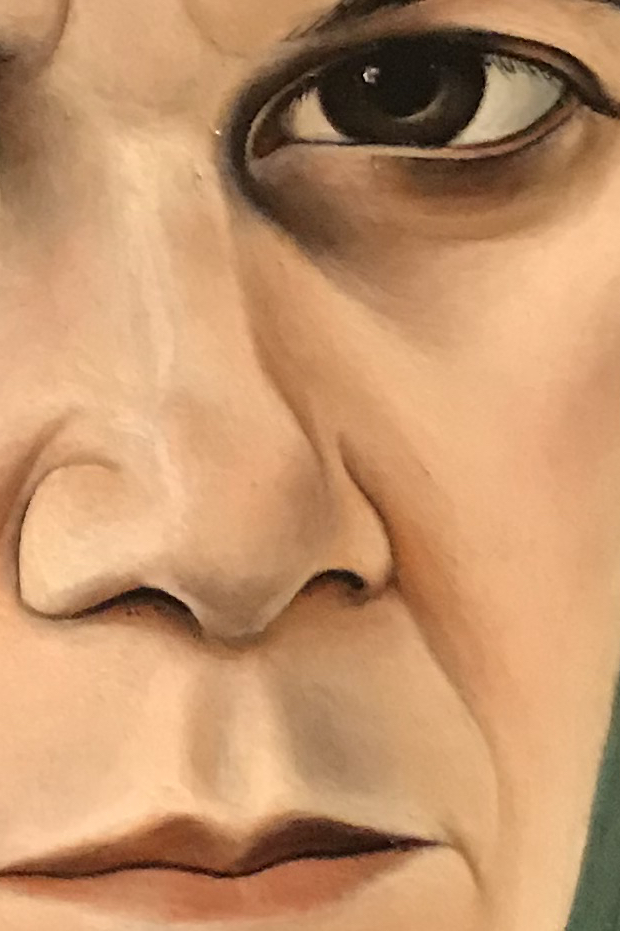

Am Ende bleibt Christian Schad. Er darf zumindest für diese Schau als unübertroffener Meister einer Bildsprache gelten, die die Inkarnation alles neu-sachlichem sein muss. Schads Objektivismus schafft keine Distanziertheit zum Objekt, sondern ist perfektionierte Technik, die alles in schonungsloser Wahrhaftigkeit vor einen stellt, sodass man dem künstlerischen Ursprung nicht mehr traut. Es ist eine Art von asketischer Akkuratesse, mit der sich der Künstler hier unsichtbar macht und seinen Pinselschlag von der Leinwand vertreibt. Bei Schad gibt es kein Bild und Vor-Bild mehr, das Motiv ist alles, was das Bild ist, und dieses keinen Deut mehr als das Motiv.

Wenn das Schmunzeln von Leonardos Mona Lisa einem – um mit Baz Luhrmanns Gatsby zu sprechen – das Versprechen gibt, „dass es niemanden gab, den Sie in diesem Moment lieber gesehen hätte“, dann vermittelt uns Christian Schads Lea Bondi das exakte Gegenteil. Trotzdem aber bannt sie unsere Blicke. Es muss diese ungeheuere Präzision sein, in der Strenge der Linie wie in der weichen Nuancierung der Farbe; die Harmonie der Komposition mit ihrer Bestimmtheit des Moments und dessen Ungewissheit im Raum; die Ambivalenz aus Nähe und Ferne, aus Künstlichkeit und Wahrheit, aus der Christian Schad Werke erschafft, die ihn zum Meister machen.

Glanz und Elend in der Weimarer Republik

Schirn Frankfurt, noch bis 25. Februar 2018, Dienstag–Sonntag 10–19 Uhr, Eintritt 12€.

…dem kulturwissenschaftlich geschulten Adlerauge entgeht nichts! Danke für diese scharfsinnigen Beobachtungen. Die Bildvorschau von der Bondi ist exquisit. Erinnert an Pablos Multiperspektiven, die magst du ja so.

http://www.freakingnews.com/pictures/126500/Vladimir-Putin-by-Picasso–126689.jpg

Wow, dieser Russe ist wirklich gruselig. Ich will mir nicht vorstellen, wie der Putin aussehen würde, den Picasso abgelichtet hätte – dieser Kleckser, der nicht einmal einen Menschenkopf malen kann!